「ネーミングライツとは?買い手にどんなメリットがある?」

「日本でネーミングライツが取引された実例を知りたい」

ネーミングライツとは、施設やイベントを命名する権利のことで、近年では公共団体が募集することもあり注目を集めています。企業のブランディングのため、ネーミングライツの購入を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、ネーミングライツの概要や、取引するメリット・デメリットについて分かりやすく解説します。また、実際に日本で取引された具体的な事例や、費用相場も紹介します。

この記事を通して、新しい広告形態であるネーミングライツの基本について理解を深めましょう。

1. ネーミングライツとは?

ネーミングライツ(Naming Rights)とは、直訳すると『命名権』のことで、スポーツ施設や公共施設等に企業名等をつける権利のことを指します。海外では正式名称の命名権を取引することもありますが、日本では主に『愛称』や『副称』の命名権にとどまることが一般的です。

従来から、スポーツ大会等にスポンサーの企業名を冠すること(例:キリンチャレンジカップ)は行われていましたが、施設等のネーミングライツを取引するタイプは比較的最近になって登場しました。

施設等のネーミングライツは、最初は主に私企業と私企業の間で取引されていましたが、近年では自治体が歩道橋等の公共施設のネーミングライツを販売しているケースもあります。また、神奈川県横浜市など、積極的にネーミングライツの販売に取り組んでいる自治体では、独自のガイドラインを策定・公開しています。

(参照:横浜市ネーミングライツ導入に関するガイドライン – 横浜市)

このようにネーミングライツの担い手・命名先の幅は広がってきており、今まさに市場規模が拡大している状況だといえるでしょう。

2. ネーミングライツを取引するメリット

ここまで紹介したように、ネーミングライツは近年活発なビジネス分野ではありますが、取引によりどのようなメリットがあるのか、イメージが湧かないという方も多いでしょう。

以下からは、ネーミングライツを取引するメリットについて、①売り手側と②買い手側、さらに③地域住民に分けて紹介します。

- 売り手|施設維持費の負担を軽減できる

- 買い手|宣伝効果や企業イメージの向上

- 地域住民|地域活性化につながる

(1)売り手|施設維持費の負担を軽減できる

ネーミングライツを販売する側のメリットとしては、ネーミングライツの売却益によって施設維持費を軽減できる点が挙げられます。

スポーツ用施設やスタジアムなどの大きな施設には、日々の運営や定期的なメンテナンスに莫大なコストがかかりますが、ネーミングライツで収入を得ることで、こうしたコストを賄うことができます。

地方自治体がネーミングライツを販売する例が増えているのも、このような経済効果があるからといえるでしょう。

(2)買い手|宣伝効果や企業イメージの向上

ネーミングライツを購入する側のメリットとしては、施設名に企業・サービス名を冠することで得られる、高い宣伝効果が挙げられます。

例えば、スポーツ施設のネーミングライツを購入すると、スポーツ中継やニュース番組等で繰り返し企業名等が登場するようになり、知名度と信頼性の向上を見込めます。

また、ネーミングライツの獲得により、当該施設や地域でのイベントとの連携も容易になるため、地域住民との交流の機会を創出することも可能です。

(3)地域住民|地域活性化につながる

ネーミングライツの取引は、売り手や買い手だけではなく、地域住民にとっても恩恵をもたらします。

施設維持費の軽減や購入側の支援により、地域のランドマークとしての施設がリニューアルされることも珍しくありません。新しくなった施設に対し、地域住民はさらなる愛着を感じるようになるでしょう。

また、ネーミングライツを獲得した企業等が地域でイベントやスポーツ教室等を開催することもあるため、住民にとっても新しい体験や学びの機会が増えることになります。

このようにネーミングライツの取引は、単にビジネスとしての側面があるだけではなく、地域の活性化やコミュニティの形成にも繋がる公共的な性格を持ち合わせているのです。

3. ネーミングライツを取引するデメリット3つ

ネーミングライツの取引は、売り手・買い手・地域住民のそれぞれにメリットをもたらす『三方よし』の活動ではありますが、残念ながらデメリットとリスクをもたらす可能性があります。

以下からは、ネーミングライツを取引するデメリットやリスクについて、実例を挙げつつ解説していきます。

- 名称が頻繁に変わると混乱を招く

- 施設の所在や機能が不明確になる

- 不詳時が生じると負のイメージが連鎖する

(1)名称が頻繁に変わると混乱を招く

ネーミングライツの取引により施設等の名称が頻繁に変更されると、地域住民や観光客に混乱をもたらす可能性があります。

例として、『福岡ドーム』は2005年に『福岡Yahoo! JAPANドーム』、2013年に『福岡ヤフオク!ドーム』、2020年に『福岡PayPayドーム』へと相次いで名称が変わっており、地域住民や野球ファンに混乱をもたらしました。

また、古くから地域住民に親しまれ、近隣の駅名やバス停にもその施設名がついている場合、駅名等は急には変更されないため、旧施設名と新施設名に乖離が生じてしまうこともあります。

このような事情により、せっかくネーミングライツを獲得したにもかかわらず、新名称が浸透せずに旧名称のまま呼称されるリスクもあります。

(2)施設の所在や機能が不明確になる

一般的に、ネーミングライツに基づく名称は企業名やサービス名が中心となるため、施設の所在や機能が分かりにくくなってしまう可能性があります。

例えば、『福岡PayPayドーム』の通称は『PayPayドーム』であり、ニュース番組等でもそのように呼称されるため、『福岡ドーム』と比べると一見してその所在地が福岡にあるとは分かりにくくなりました。

そのためネーミングライツを購入する場合には、地域住民やコミュニティにも配慮したうえで命名することが必要です。

(3)不祥事が生じると負のイメージが連鎖する

ネーミングライツを取得した企業が何らかの不祥事やスキャンダルを起こすと、命名された施設等に対してもそのイメージが連鎖してしまうため、地域住民の反発を招き、契約を解除しなければならない可能性があります。

例えば、宮城球場(現、楽天モバイルパーク宮城)は、2005年に人材派遣会社の『フルキャスト』がそのネーミングライツを取得し、『フルキャストスタジアム宮城(通称、フルスタ宮城等)』として報道等でも使用され、4億4千万円を超える広告効果をもたらしていたといいます。

ところが2007年にフルキャストによる労働者派遣法への違反行為が明らかになると、宮城県知事は『重大で許し難い行為。県民は快く思わないのではないか』と不快感を明らかにし、この事態を受けてフルキャスト側は『県民・ファンへの影響などを考慮した』として、契約期間満了を前に命名権の契約解除を申し出ました。

契約期間の満了前に契約を解除した場合、施設に掲出されていた看板等の撤去費用、違約金等で億単位の支出が必要になることもあり、ネーミングライツの取得には大きなリスクも伴います。

4. ネーミングライツの料金・費用相場

ネーミングライツの取得に必要な費用は、対象となる施設の所在地や規模などによって大きく異なるため、一概に相場観を挙げることは困難です。以下からは、過去に取引されたネーミングライツを複数紹介し、大体の相場観を解説していきます。

- スポーツ施設|年間数千万円~5億円

- 文化施設|年間100万円~3,000万円

- 交通機関・施設など|年間10万円~1,000万円

(1)スポーツ施設|年間数百万円~5億円

野球場やサッカー場などスポーツ施設のネーミングライツを取得するためには、年間数百万円から5億円ほどの費用が必要です。

こうしたスポーツ施設の名称は、収容人数が多く、国内外のスポーツファンや、その施設で開催される大規模なイベントの参加者等に周知されるため、特に大きな宣伝効果をもちます。

そのためネーミングライツの取得費用も高額であり、例えば、福岡ドームの年間契約金は5億円(ヤフオクドーム時。PayPayドームとしての契約金は非公開)、東京スタジアム(味の素スタジアム)は年間2億4千円となっています。

小規模・地域密着型のスポーツ施設であれば、三鷹市総合スポーツセンター(SUBARU総合スポーツセンター)で年間500万円、昭島市民球場(S&D 昭島スタジアム)で150万円など、比較的低コストで取得できる例もあります。

(2)文化施設|年間100万円~3,000万円

劇場やコンサートホールなどの文化施設のネーミングライツを取得するためには、年間100万円~3千万円ほどの費用が必要です。

文化施設のネーミングライツは、スポーツ施設と比べて商業的な側面が小さく、公共性が高いため、契約期間が長い傾向にあります。例えば、八王子市民会館(オリンパスホール八王子)は10年間の契約で年間2500万円、京都会館(ロームシアター京都)は50年間の契約で年間1億500万円となっています。

一方、文化施設のネーミングライツは、イベントに合わせて1年間などの短期間で売却されることがあります。東京国際フォーラムでは、2004年4月1日から1年間にわたり、ガラス棟の副名称命名権と棟内の広告活動権が年間2億6千万円で売却されました。

(3)交通機関・施設など|年間10万円~1,000万円

駅名や歩道橋などのネーミングライツは、自治体や公共団体が募集するものと、私営鉄道など民間企業が募集するものに分けられます。いずれの場合も、交通施設等のネーミングライツは比較的低価格で契約でき、地域に密着したブランディングを行いたい場合におすすめです。

代表的な例として、石垣港離島ターミナル(ユーグレナ石垣港離島ターミナル)は年間1080万円、横浜駅ポートサイド人道橋(ベイクォーターウォーク・BAY QUARTER WALK)は年間800万円、横浜市桜木町駅前歩道橋(シルバーリボンデッキ)は年間30万円となっています。

なお、私営鉄道の駅名に大学名等の名称が付されていることがありますが、これはネーミングライツ契約によるもの(例:京急急行電鉄梅屋敷駅の副駅名に東邦大学前。費用非公開)もあれば、鉄道会社による自発的なもの(例:京王電鉄明大前駅)の2パターンがあります。

5. ネーミングライツの成功例・失敗例

ネーミングライツの事例をみると、『味の素スタジアム(東京スタジアム)』や『渋谷C.C.Lemonホール(渋谷公会堂)』など、主にスポーツ施設・文化施設では地域住民やコミュニティに広く受け容れられている事例がある一方、公園などの公共施設・空間に関しては地元住民の反発を招いたケースも少なくありません。

例えば、ナイキジャパンは2010年に東京都渋谷区立宮下公園のネーミングライツを10年間契約・年間1700万円で取得し、『宮下NIKEパーク』に改称すると発表しましたが、地域住民やコミュニティからの批判が相次いだため『渋谷区立宮下公園』のままに据え置き、最終的に2017年にネーミングライツ契約は解約されました。

また特殊な事例としては、神奈川県鎌倉市が2013年に3つの海水浴場(材木座・由比ガ浜・腰越)のネーミングライツを募集した事例があります。この提案に対し、地元の製菓会社である豊島屋が年間1200万円で10年間の契約を交わしました。

ところが豊島屋側は、『みなさまに愛される海水浴場であり続けてほしい』(引用:豊島屋のトピックス – 株式会社豊島屋)とし、ネーミングライツを行使せず、海水浴場の名称を『材木座』『由比ガ浜』『腰越』のまま据え置きました。

同社のこの姿勢は、地元企業の郷土愛の証として賞賛され、同社のイメージアップをもたらした一方、海水浴場のネーミングライツを販売した鎌倉市には批判が相次ぎ、豊島屋との契約終了以降はネーミングライツ契約の再募集はしないと発表しました。

この一件は、ネーミングライツの特殊な成功例である一方、地元住民に愛されている公共施設・空間のネーミングライツの取り扱いが難しいことを浮き彫りにした事案ともいえます。

効果的なブランディングはプロに相談しよう

今回は、ネーミングライツの概要やメリット・デメリット、費用相場や実施例などを紹介しました。ネーミングライツは、買い手・売り手・地域住民にそれぞれメリットをもたらす一方、ブランドイメージ低下のリスクや、地域住民等の反発により計画自体が頓挫する危険性をも有しています。

そのため企業のブランディングや知名度向上を考えている場合には、まずはより堅実な広告手法である交通広告や屋外広告などのOOH(Out Of Home)広告の出稿をおすすめします。

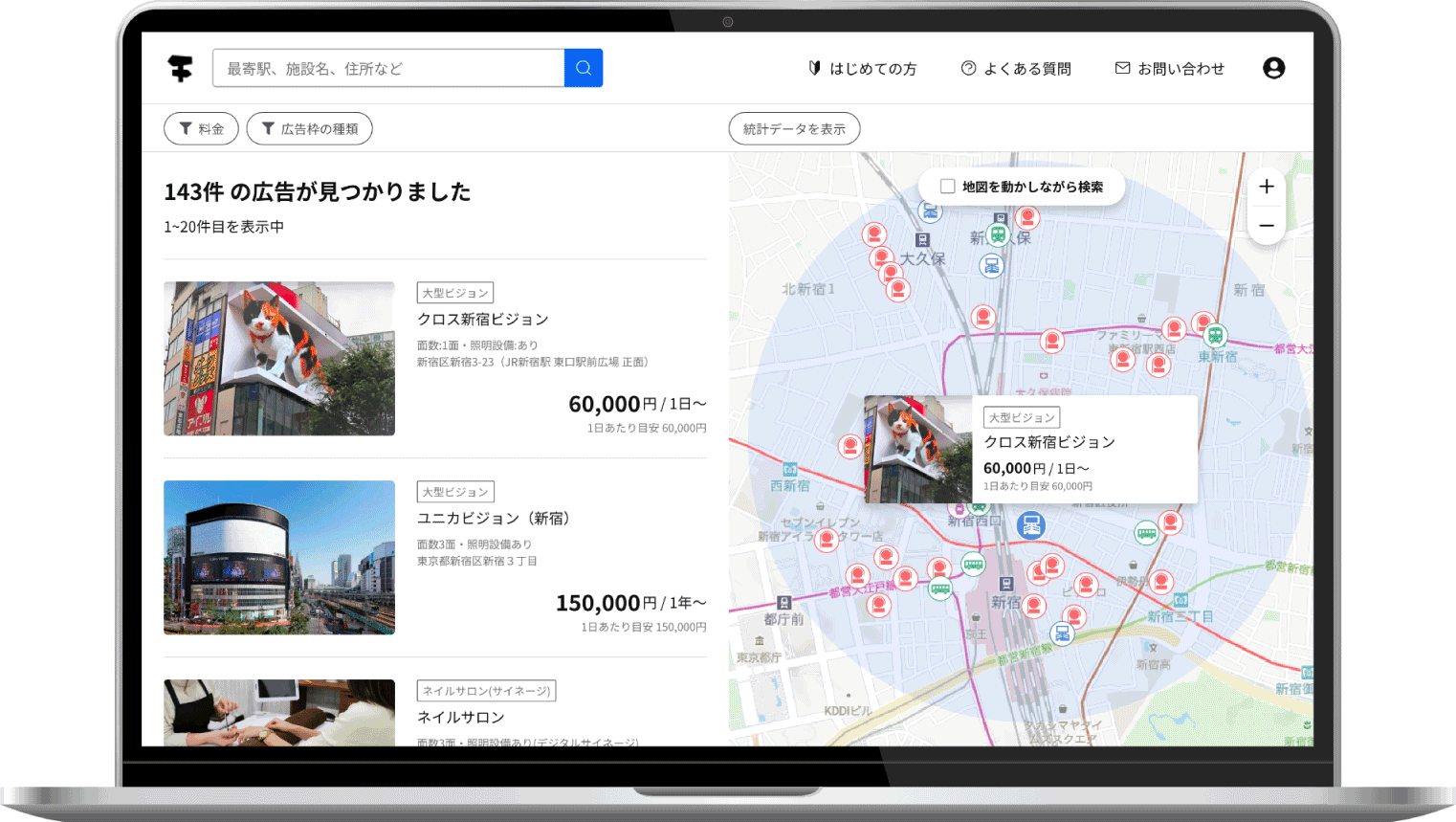

効果的な広告出稿のためには、媒体の選定・掲出時期の選定など、専門的な知識と経験が欠かせません。国内最大級の広告プラットフォームである『オーマッチ』では、18万件以上の広告枠を取り扱っており、手数料・サポート料無料で仲介を承っております。

企業のブランディングに興味をお持ちの方は、この機会に是非一度お問合せください。

国内最大級の屋外広告プラットフォーム