「屋外広告に関する法規制を知りたい」

「屋外広告物法で求められる申請の種類は?罰則はある?」

屋外広告の出稿を検討している方で、このようにお悩みの方はいませんか?屋外広告に関する主な規制としては、屋外広告物法と、それに基づく自治体の広告物条例・景観条例などがあり、これらの法令に違反すると広告物の差止めや罰金といった罰則を受けてしまいます。

今回は、屋外広告物法の概要や、法令で求められている申請業務・管理業務の内容について分かりやすく解説します。また、法令に違反した際の罰則についても詳しく解説します。

よりスムーズに広告を出稿するために、屋外広告に関する基本的なルールをしっかり理解しておきましょう。

1. 屋外広告物法とは?

まずはじめに、屋外広告物法の目的や、用語の定義について解説します。こうした基本的な知識は、各都道府県の広告条例・景観条例を理解する上でも重要なポイントとなるため、しっかり確認しておきましょう。

(1)屋外広告物法の目的

屋外広告物法の第1条には、法律の目的が次のように定められています。

第一条 この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。

引用:屋外広告物法1条 – e-gov法令検索

このように、屋外広告物法の目的は、『良好な景観の形成・風致の維持』『公衆に対する危害の防止』という二つに分けられます。

(2)屋外広告物の定義

屋外広告物法の第2条には、法令で用いられる用語の定義について、次のように定められています。

第二条 この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

2 この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。

引用:屋外広告物法2条 – e-gov法令検索

この条文を整理すると、屋外広告物法にいう『屋外広告』とは、次のようなものを指します。

- いつ:常時または一定の期間継続して

- どこで:屋外

- どのように:公衆に表示

- 何を:看板、立看板、はり紙・はり札・広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの、またはこれに類するもの

これらの形式的な要件を全て満たす掲出物は、掲出の目的や内容(営利目的かどうか等)に関係なく、屋外広告物法の規制対象となります。

以下からは、それぞれの要件を更に詳しく解説します。

#1:常時または一定の期間継続

この規定は、法令の対象を、定着して表示されるものに限定するという趣旨です。例えば、街中で配布されるビラやチラシは屋外広告に該当しませんが、ビラやチラシを電柱等に張り付けたりして定着させると、屋外広告にあたります。

『一定の期間』がどの程度の時間を指すのかは法令の文言から明らかではありませんが、過去に行政は「1日のうち数時間のみ屋外で公衆に表示されるもの」も屋外広告に該当すると判断しています。(昭和58年3月25日建設省都市局長回答)

#2:屋外

屋外広告物は、文字通り『屋外』、すなわち建物の外側にある広告をいいます。地下道や地下街は屋内ではありますが、不特定多数が自由に出入りできる公共空間である場合には、こうした空間に掲出される広告も屋外広告に該当しうると考えられています。

屋外にいる不特定多数に向けた広告であっても、窓ガラスの内側に貼付されている限りは、広告自体が屋内に存在している以上、屋外広告物には該当しません。この点を突いた広告も活用されていましたが、近年は『特定屋内広告物』として各自治体による条例で規制が強化されつつあります。

北陸地方でよく見る、なぜかガラス張りでショーケースみたいになってる看板の謎。初めは雪対策か何かかな?と思ったけど、実際は看板掲出を禁止する景観条例を回避するため、あくまで”窓から看板らしき何かが見えてる”ということにするためだと聞いて驚いた。 pic.twitter.com/pWt39iUhC5

— タイムマシン (@timemachine1983) July 26, 2023

#3:公衆に表示

『公衆に表示』の判断は、単に不特定多数に対して表示されているかという観点からではなく、法律の目的に照らし、建物の管理権等から実質的に判断されます。

例えば、駅の改札内に表示された広告は不特定多数に向けられたものではありますが、改札内は駅長の管理下にあり自由に出入りできない場所であるため、『公衆に表示』されたものとはいえず、屋外広告に該当しません。しかし、その広告が駅構外から表示されている場合には、もはやその広告に対して駅の管理権者の管理権が及ばないため、屋外広告に該当します。

#4:掲出または表示

本来は屋外広告の掲出または表示を目的としていないもの、例えば煙突や塀、樹木等であっても、これらを利用して一定の観念やイメージを伝達するものは『屋外広告物』に該当します。

音響を用いた広告など実体のない広告は、屋外広告物ではありません。しかし、プロジェクターを用いて建物外壁等に広告を照射することは、屋外広告に類似するものとして制限が課せられており、注意が必要です(参照:投影広告物条例ガイドライン等 – 国土交通省)。

2. 屋外広告物法等で求められる申請業務

屋外広告物法や各自治体の屋外広告物条例、その他法令により、屋外広告を設置する際に各種許認可が求められています。これらの手続きを正確に履行しない場合、広告の撤去などのペナルティを受ける可能性があるため、十分に注意が必要です。

- 屋外広告物許可申請

- 工作物確認申請

- 道路占用許可申請・道路使用許可申請

- その他の申請

(1)屋外広告物許可申請

屋外広告を表示する場合には、原則として屋外広告物許可申請が必要です。基本的には都道府県または市区町村に対する申請であり、主に表示面積・高さ・色彩等が審査の対象となります。

なお、すべての屋外広告に申請が必要なわけではなく、例えば東京都の場合、屋外広告の表示が許可されている場所であって、表示面積が10平方メートル以下の場合には申請は不要です。

無事に許可が下りた屋外広告には許可証シールの貼付が必要となるため、忘れずに貼り付けましょう。また、許可には有効期限があるため、期限が切れる前に継続申請または変更申請(デザイン等が変更となる場合)が別途必要です。

(2)工作物確認申請

工作物確認申請は、屋外広告物法ではなく、建築基準法によって求められている申請です。(参照:建築基準法88条 – e-gov法令検索)

屋外広告物を設置する際、法が定めた構造基準や防火基準などを満たしているかがチェック対象となります。設置時に必要となる許可のため、屋外広告に広告を出稿する広告主は気にする必要はありません。

(3)道路占用許可申請・道路使用申請

道路法および道路交通法により、建築物等から道路に突き出る屋外広告を設置する際には道路占用許可申請(参照:道路法32条 – e-gov法令検索)が、道路上に広告板やアーチ等を設置する場合には道路使用許可申請(参照:道路交通法77条 – e-gov法令検索)が必要となります。

これらの許可申請も、屋外広告の設置時に必要となるものであり、広告主が行う必要はありません。

(4)その他の申請

ここまで紹介した各種申請のほか、設置区域や大きさ等により、各自治体の景観条例・消防法・都市計画法・製造物責任法、電気設備技術基準など、複数の法令による許認可が必要となることもあります。

これらの各種規制は多岐にわたり、また地域等によっても異なるため、屋外広告の設置や掲出を検討している方は、必ず広告プランナーや弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

3. 屋外広告物法等で求められる管理業務

屋外広告は、設置時に許認可が必要となるだけではなく、定期的に管理業務を行うことが義務付けられています。老朽化等により屋外広告が崩落し、第三者に被害を及ぼさないためにも、管理業務は必ず行うようにしましょう。

- 法適合管理

- 安全管理

- 美観管理

(1)法適合管理

屋外広告の設置に必要な許認可は、多くの場合、有効期限が定められています。そのため設置基準を満たしている屋外広告であっても、有効期限が切れてしまえば、違法な屋外広告物となってしまいます。

また、更新前には技術者による安全点検を行うことと、屋外広告物安全点検報告書の提出が義務付けられているため、余裕をもったスケジューリングで管理を行う必要があります。

(2)安全管理

設置に許認可が必要な屋外広告の場合、各種法令において、定期的に技術者による安全管理を行うことが義務付けられています。

ただし、安全管理が必要ではない屋外広告(小型の屋外広告など、自由に設置できるもの)であっても、安全管理を怠り第三者に損害を与えた場合には、賠償責任が重くなってしまう可能性があります。そのため設置に許認可が必要か否かにかかわらず、定期的に安全管理を行うことが重要です。

(3)美観管理

屋外に設置された広告は、どうしても体色や汚れの付着を防げません。また排気ガスや風雨により腐食し、そこから安全管理上の問題が生じることもあります。そのため、定期的に美観管理を行い、看板を綺麗に保つことが必要です。

特に景観条例等で美観に関する定めが置かれている場合、退色や変色、設備の故障により電飾の輝度が上がり、条例の基準から逸脱し、違法な屋外広告物と判断されてしまうリスクもあります。

このように、美観管理は法令対応の観点から必要なことはもちろんのこと、そもそも屋外広告は商品・サービスやブランドの顔ともいえる存在ですから、定期的なメンテナンスを行い美しく保つようにしましょう。

4. 自治体の条例にも注意が必要

屋外広告物法は基本的に授権法であって、細かな規定や罰則は他の法令や各自治体の条例で定めることとなっています。そのため屋外広告物を設置・出稿する場合には、各種法令や自治体の条例に十分注意しなければなりません。

例えば京都市のように、歴史的建造物が多い地域は特に景観条例が厳しく、他の地域よりも入念なチェックが必要です。

また、条例は法律と比べて改正のスピードが早いため、屋外広告の設置時には満たしていた基準が、更新時には基準外となっている可能性もあります。そのため、定期的な管理業務の際には、法令の改正状況にも注意するようにしましょう。

5. 屋外広告物法に違反した場合の罰則

屋外広告物法に違反する屋外広告に対しては、知事や首長の権限により、除去命令が発せられます。立て看板等の簡易な屋外広告物には、通知・告知なしでの即時撤去も認められています。(参照:屋外広告物法7条 – e-gov法令検索)

より具体的な罰則については、基本的に各自治体の条例等で定められており、例えば東京都屋外広告物条例では、罰則が課せられる行為と罰則の内容について、次のように定められています。(参照:東京都屋外広告物条例 – 東京都例規集データベース)

これらの行為を犯した場合、刑罰(30万円以下又は20万円以下の罰金)、または過料(5万円以下)を科せられることがあります。

- 禁止区域や禁止物件に広告物等を出した場合

- 許可を受ける必要があるにもかかわらず許可を受けずに広告物等を出した場合

- 除去命令等に従わない場合

- 登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合

- 道路上や道路上にある電柱・街路樹などに、はり紙、はり札等、広告旗又は立て看板等を出した場合

- 屋外広告業の変更の届出を怠った場合

このように、違法な屋外広告物を設置・掲出した場合、広告を除去されるだけではなく、罰金刑を受ける可能性があるため、法令には十分注意するようにしましょう。

屋外広告の出稿はプロのパートナーに相談しよう

この記事では、屋外広告物法や各自治体の屋外広告物条例、その他の法令について、概要を解説しました。各種法令では、屋外広告物について、設置基準や管理基準などが細かく定められており、違反した場合には罰金刑を受ける可能性もあります。

とはいえ、屋外広告物に関する規制は多岐にわたり、地域によっても異なるため、それら全てを完璧に把握することは極めて困難です。

そのため、屋外広告を設置する場合には、弁護士など専門家の指導を受ける必要があります。また、屋外広告を出稿する広告主は、必ず法令の基準を満たした媒体に広告を出稿するようにしましょう。

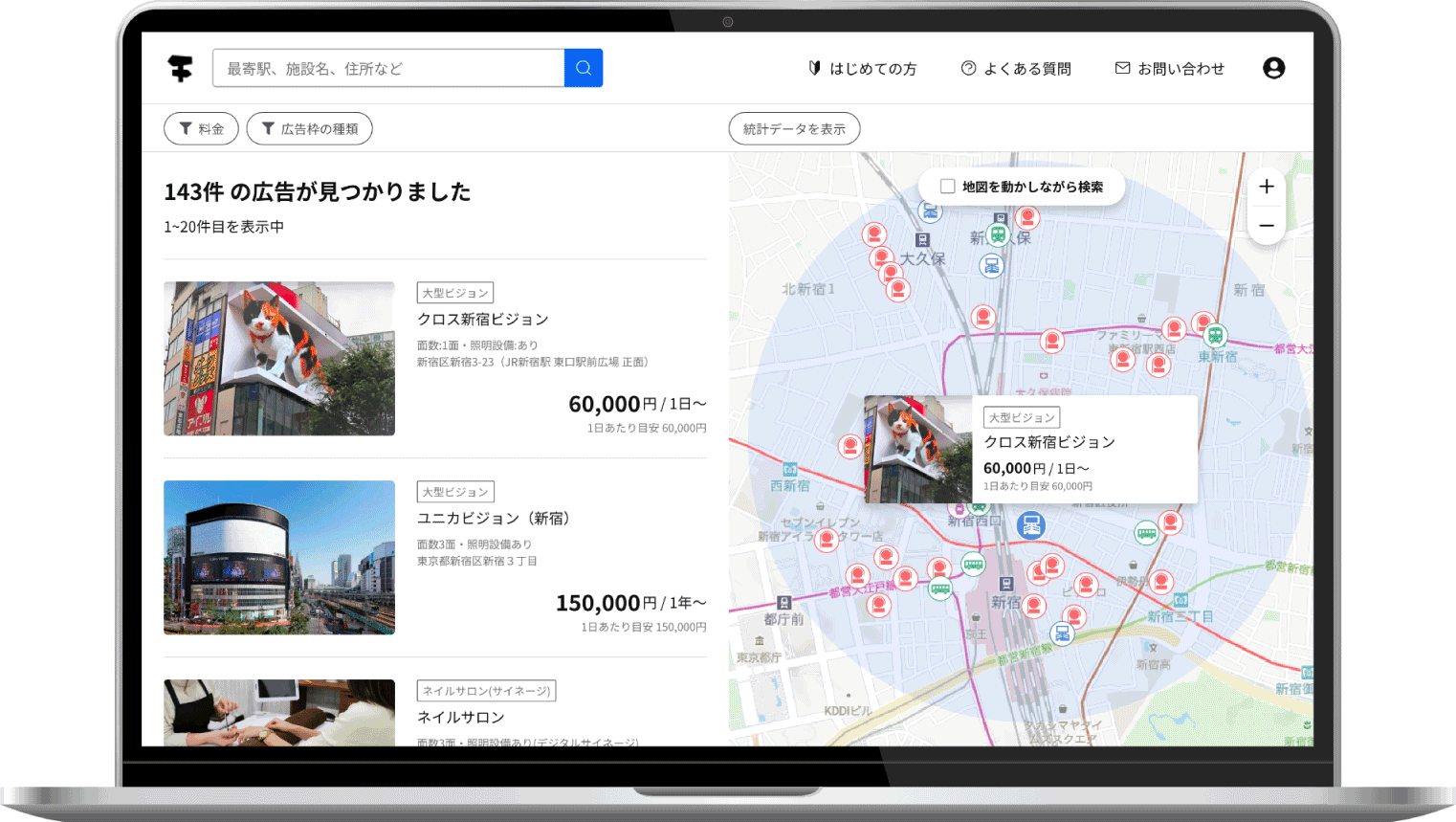

国内最大級の屋外広告プラットフォーム『オーマッチ』では、法令に適合した屋外広告を18万件以上取り扱っており、仲介手数料無料でご案内しております。安心・安全に屋外広告を出稿するために、ぜひこの機会に一度お問い合わせください。

国内最大級の屋外広告プラットフォーム